责任编辑:智企名品(AI机器视觉)

随着《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准的意见征集将于2025年11月15日截止,中国智能网联汽车产业正站在一个历史性的拐点。

这不仅仅是一部技术标准,更是对行业“伪智能”与“有限安全”的彻底扬弃。它标志着行业发展从“功能实现”的上半场,进入了“安全可靠”的下半场,其核心在于对驾驶自动化系统“预期功能安全”的深度考量——即系统在复杂现实世界中的应对能力。

01政策深水区:从“看得见”到“信得过”的安全演进

本次标准的核心,在于将系统的安全责任从“驾驶员”明确且部分地移交至“系统”本身。其最深刻的变革在于对设计运行范围(ODD)的严格定义与测试验证。

安全内涵的扩展:标准不再局限于系统在理想天气、良好光照下的性能,而是通过雨天、雾天、夜间、逆光等一系列严苛的场地试验,强制要求系统必须证明其在传感器性能边界场景下的可靠性。这实质上是要求感知系统必须具备“全天候”工作能力。

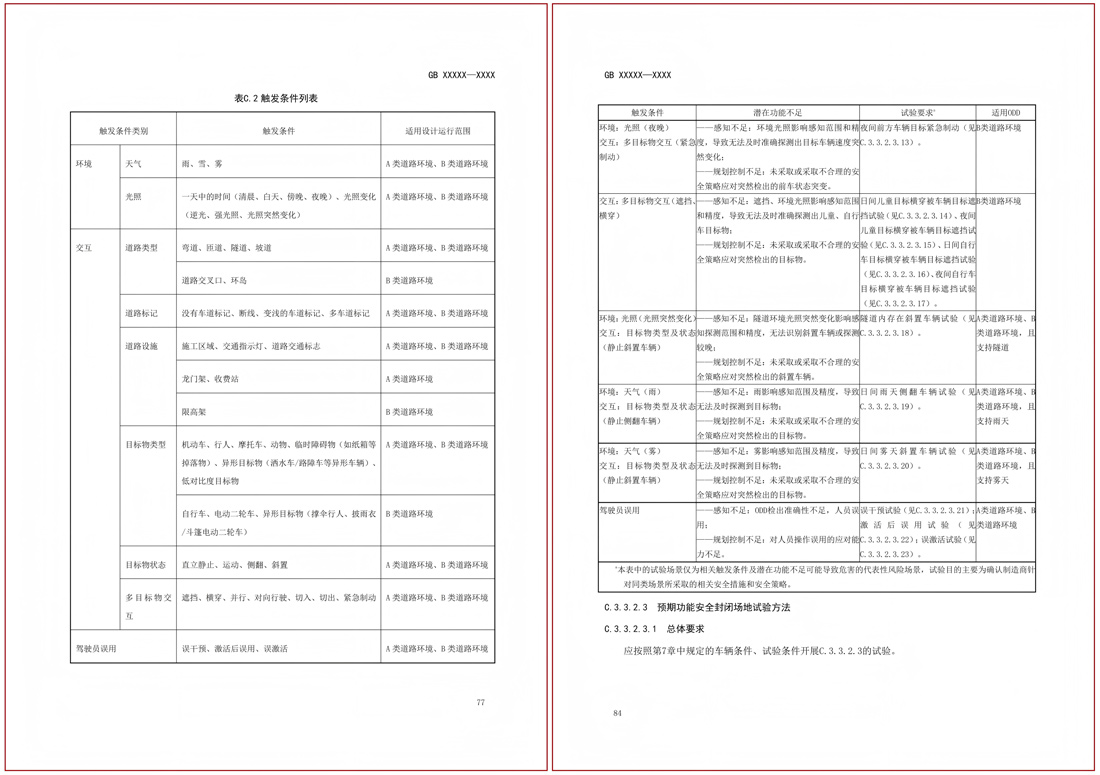

《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准(征求意见稿)内容截取

从“应对”到“预见”:标准对“风险减缓功能(RMF)”和“可控性”的强调,意味着系统不能仅在危险发生时被动响应,更需要在传感器性能衰减前,提前识别环境恶化趋势(如能见度下降),并启动降级或预警策略。这对感知前端的环境抗干扰能力和性能预测能力提出了极高要求。

02感知系统的“结构性缺陷”与技术必然性

现行以视觉为主导的融合感知体系,在物理层面存在天然瓶颈,构成了智能辅助驾驶安全可靠性的“瓶颈”。

光学传感器的物理极限:

可见光摄像头:其本质是“模仿人眼”,依赖环境反射光。在暗光、强光(眩光)、雾霾烟尘等条件下,信噪比急剧下降,导致目标特征丢失,是绝大多数感知失效的根源。

激光雷达:作为精密的光学测量仪器,其激光束在雨、雪、雾中会被严重吸收和散射,导致点云稀疏、噪点剧增,有效探测距离大幅缩短。

传统毫米波雷达的“感知粗糙”:

尽管具备全天候优势,但其在俯仰角和方位角上的分辨率不足,难以形成高置信度的目标轮廓和静态障碍物识别,易导致“幽灵刹车”或对静止危险物的漏检。

03红外+4D成像雷达:构建可信赖的感知保障

要突破上述瓶颈,必须在物理原理上寻求互补与冗余。红外热成像与4D成像雷达的组合,并非简单的技术叠加,而是构建下一代智能驾驶感知架构的必然选择。

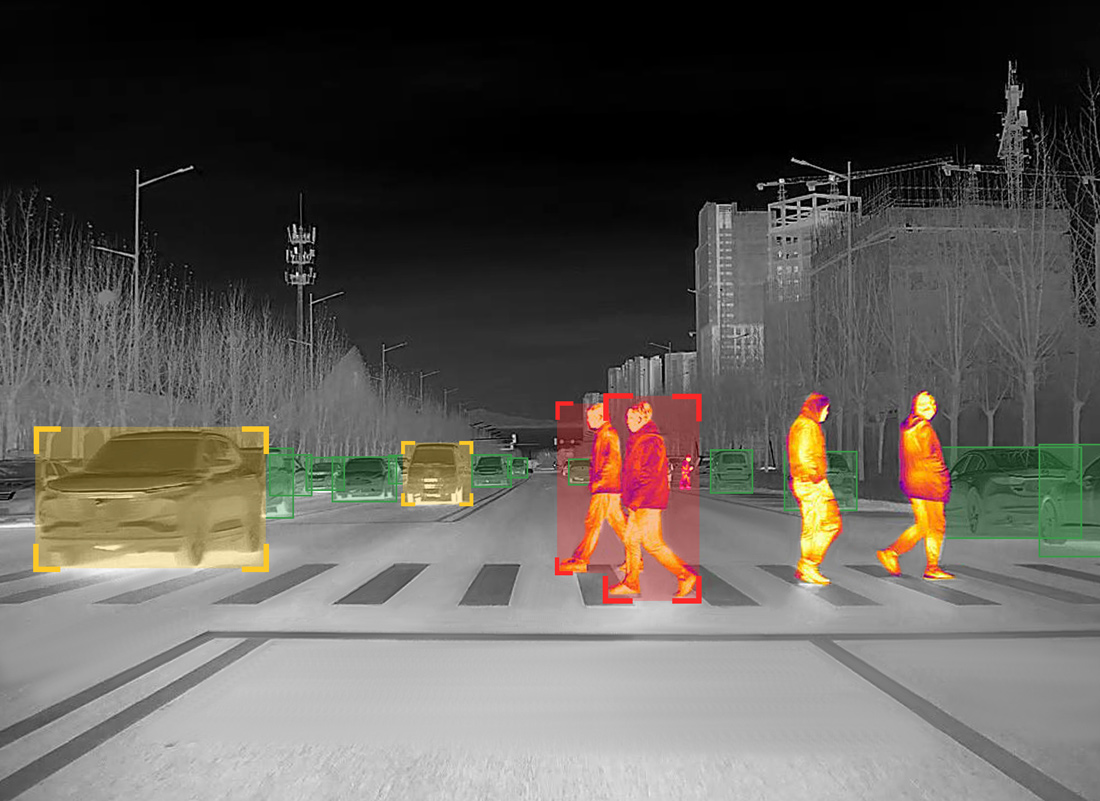

红外热成像:超越可见光的生命体感知

原理优势:它不依赖外界光源,通过接收物体自身辐射的红外线成像。这使得其在全黑、眩光、雾霾等视觉盲区内,依然能清晰呈现行人、动物等发热目标的轮廓,弥补了可见光在极端光照条件下的性能下降风险。

战略价值:它为车辆提供了可靠的“生命体感知”能力,是保护弱势道路使用者(VRU)安全的最关键技术路径,直接关乎标准中对于行人、非机动车安全响应的核心要求。

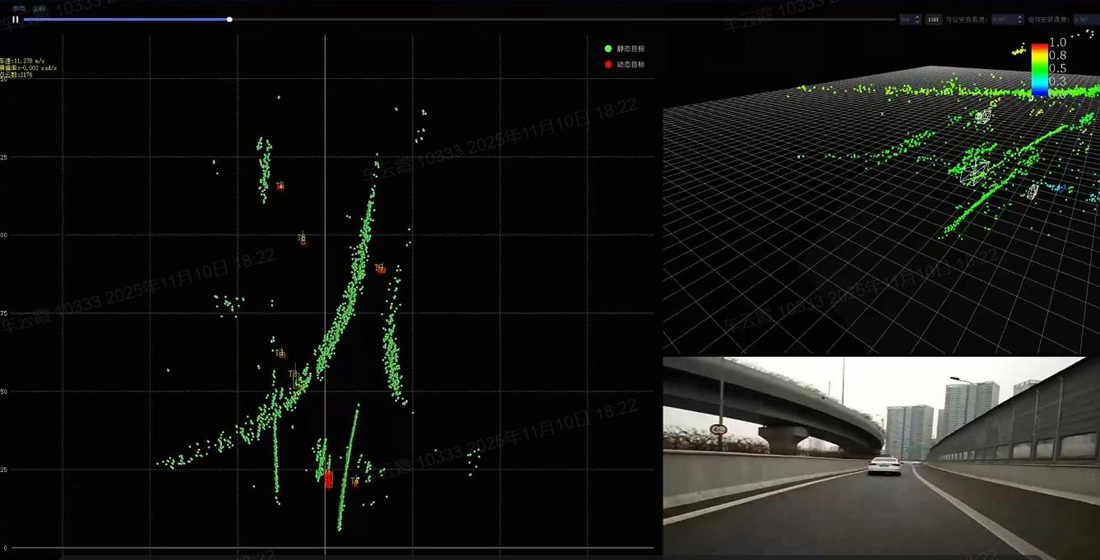

4D成像雷达:全天候下的高分辨率“结构感知者”

能力跃迁:在传统雷达“距离、速度、方位”三维信息基础上,增加了“俯仰角”维度,并实现了更高的点云密度。这意味着它可以在大雨大雾中,稳定地识别出前方静止的故障车辆、路缘、桥墩等目标,并能对车辆、行人进行更精准的分类和轨迹跟踪。

战略价值:它解决了传统雷达“看得远但看不清”的痛点,提供了在恶劣天气下可用的、丰富的长距离感知数据,是确保纵向控制安全、实现可靠风险减缓功能(RMF)的基石。

二者融合,可以构成一个在物理原理和功能层面的“安全双保险”:当一种传感器因环境干扰而性能下降时,另一种能立即补足,确保系统拥有足够的信息来做出正确决策。

04 从标准到实践:可靠感知技术的落地路径

《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》的即将落地,意味着技术验证标准正从实验室走向真实道路。法规对全天候安全性能的强制性要求,正在重塑行业的技术选型逻辑,推动感知系统从"单一方案"向"多维融合"演进。

在产业实践中,红外热成像与4D成像雷达的独特优势,正于夜间无光、眩光及雨、雾、沙尘等极端场景中,展现出不可替代的关键价值,这种基于多物理原理的感知架构,本质上是在传感器层面构建了"功能安全"与"预期功能安全"的双重保障。它不仅可以满足标准对特定测试场景的要求,更能从系统设计源头提升整体鲁棒性。

随着强制性国标的实施,智能网联汽车产业正经历从"功能优先"到"安全至上"的理念升级。在这场变革中,睿创微纳将持续深耕红外与4D毫米波成像雷达技术,致力于通过可靠的全天候、全场景感知解决方案,为行业的规模化商用保驾护航。以多层次、多物理原理融合为特征的可靠感知技术,将成为支撑产业发展的关键基石,而这也正是睿创微纳始终专注的技术方向。